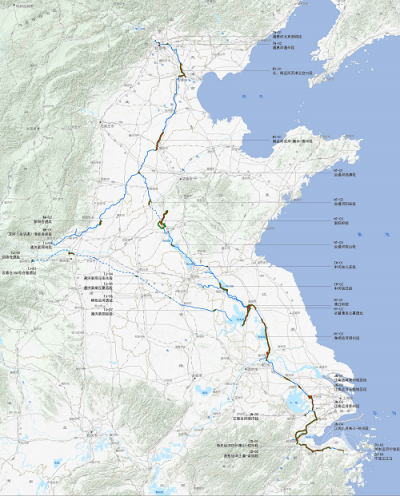

(通讯员 曾晶 摄影 曾晶 郑卫前)2017年8月28日至9月1日在北京市委宣传部委托与支持下,中国传媒大学雄安新区发展研究院与北京市文化创意产业促进中心组成联合调研组,沿隋唐大运河故道,从河南鹤壁出发,途经永济渠与通济渠,驱车近1450公里,最终抵达安徽宿州,完成对隋唐大运河途经区域城镇的文化发展状况摸底调研。此行旨在深入了解大运河全线发展现状,谋划大运河文化带总体规划,更好地把大运河“保护好、传承好、利用好”,再现“千年运河”文化内涵,打造中华文明的金名片。

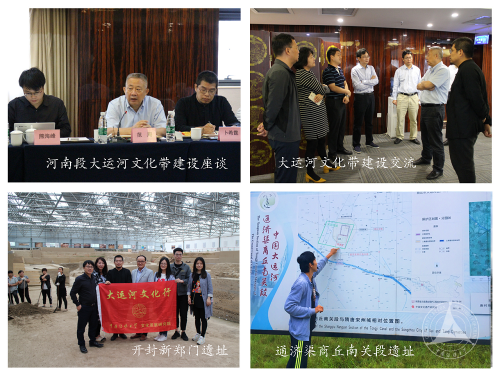

本次调研由我校经管学部党委副书记、文化发展研究院副院长卜希霆带队,北京市文化创意产业促进中心郑妍,我校经管学部熊海峰、周慕超老师及两位研究生参加了调研。我校经管学部范周学部长专程出席了在河南郑州举行的大运河文化带(隋唐大运河河南段)座谈会。调研后,课题组将形成研究报告、影像成果,研究报告将上报国家发改委、文化部、北京市等相关单位。

大运河文化带示意图

大运河作为我国唯一“在用”的世界文化遗产,不仅是一条积淀丰厚的文化遗产长廊,更是一条活着的、流动的、发展的经济和文化黄金廊道。2014年暑期,我校文化发展研究院在范周院长带领下组成专门团队,对京杭大运河沿线6个省市的文化产业状况,进行了详细的实地考察,充分掌握一手资料并形成了《京杭大运河文化产业带调研报告》。

2015年7月下旬,我校联合杭州市委宣传部,邀请京杭大运河沿线地区文化产业主管单位、文化企业和运河研究专家共同举办“京杭大运河文化产业带高峰论坛”,以京杭大运河文化产业带发展为主题,围绕大运河的历史意义和战略使命,探讨大运河文化保护、利用、开发及其现代化与国际化发展;推介运河沿线地区文化产业发展成果与经验;商讨京杭大运河文化产业带的协同发展机制与政策问题,并通过论坛正式向全社会公开发布了《京杭大运河文化产业带调研报告》。

大运河文化带调研第一日(鹤壁、浚县、滑县、卫辉)

调研组于8月28日一早从北京出发抵达鹤壁,在河南省文化厅杨天舵主任陪同下,第一日驱车调研了浚县古城和黎阳仓遗址、永济渠滑县河段与道口古镇、永济渠卫辉段河段及望京楼遗迹。

大运河文化带调研第二日(洛阳、郑州)

第二日,调研组冒雨考察了隋唐洛阳城、回洛仓遗址及通济渠郑州段。金碧辉煌的隋唐洛阳城明堂、天堂复原场景再现了盛唐时代的繁荣昌盛;而回洛仓作为隋代工程量最为浩大的皇家粮仓,其考古挖掘工作的文化意义给调研组留下了深刻印象。

大运河文化带调研第三日(郑州、开封、商丘)

第三日上午,我校经管学部范周学部长赶赴郑州与河南省发改委、文化厅、文物局及郑州市文化部门相关领导、调研组成员举行专题座谈会,结合几日的调研成果,对隋唐大运河文化带建设提出指导意见。会上,范周学部长回顾了2014年以来中国传媒大学围绕“大运河文化产业带”开展的相关研究,认为应深刻认识“大运河文化带”的国家战略意义,提出隋唐大运河所辖区域省市应该立足运河全域、谋划区域特色发展,激活传统文化优势,转化自身发展不足。同时,提议运河沿线省市应尽快搭建“大运河文化带”学术文化协作平台,中国传媒大学也将竭尽所能为河南及其他运河沿线省市提供智力和人才支持。

当天下午,调研组启程前往开封,考察了新郑门古迹,傍晚进入通济渠商丘段考古挖掘现场,进一步了解当地围绕运河文化带开展的相关工作。

大运河文化带调研第四日(濉溪、泗县)

第四日,调研组进入安徽省境内,对濉溪县城的柳孜运河遗址进行了考察,并走访濉溪老街及淮北大鼓等非遗项目的传承情况;晚上在泗县与县委宣传部刘丽部长及县文化主管部门相关同志召开座谈会。

大运河文化带调研第五日(泗县、宿州)

第五日,调研小组考察了大运河的泗县遗产段、泗县“三馆”、大运河遗址及“运河人家”园林景观项目。日夜兼程地完成全部调研行程后,调研组在宿州东高铁站登车返回北京,为本次调研行程划下句号。

“大运河文化带建设”,是党中央站在世界文化发展的高度,是实现中华民族伟大复兴和传承中华文明的重大举措。在5天的行程中,调研组感受到沿途各个城市对于大运河文化带的建设热情。自2014年申遗成功后,大运河流经的各地都极为重视位于本地的运河遗迹及相关历史古迹,除了进行大运河相关古迹的考古、疏通、水系治理与保护等相关工作外,也响应中央号召,积极学习关于运河文化带建设的精神,谋划运河文化带建设的新思路。河南省与安徽省的省、市、县各级领导非常重视调研组的此次调研活动,在调研过程中给予大力协助,将当地运河古迹分布、开发进度、文化及相关产业的发展情况及接下来的发展总体规划进行了全面的展示,并与调研组共同商讨了部分文化建设项目方案。

虽然盛极一时的隋唐大运河终因河道裁弯取直,逐渐退出历史的舞台,但留存的河流还在继续为两岸的农田灌溉、生态涵养以及城乡文化建设发挥着积极作用。本次调研历时5天,跨越河南、安徽两省,纵横1450余公里。此次调研中,调研组对于隋唐大运河沿线的文化发展状况实地勘查,获取大量一手资料,为大运河文化带建设提供了更为翔实、准确的现实数据。

通过深入一线,调研组认为:“大运河文化带建设”必须坚持在保护中开发、在开发中利用,积极推进运河人文生态、水文生态、城乡生态、环境生态等修复及文化旅游资源的整合,擦亮这张展示中华文明的金名片;以建设大运河文化带为引领,综合推进运河水运、运河生态、运河城建、运河产业、运河旅游等全面协调可持续发展,通过推动大运河的全线复航,挖掘运河沿线人文资源与优秀传统文化,修复运河沿线自然风光,再现运河沿线古镇古村人文生态,培育运河沿线特色文化与旅游产业,逐步把中国大运河沿线建设成为举世瞩目的经济文化融合发展廊道,使古老的运河更好地为当代和后人造福。本次调研成果将为“大运河文化带建设”的总体规划、提升大运河文化遗产对“一带一路”及我国经济社会建设的辐射带动作用等贡献智慧与参考。

(编辑:陈艺文)

:

:

回到顶部

回到顶部