编者按:为深入贯彻《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》战略部署,中国传媒大学创新推出“研行中国· 实践育人”2025研究生开放性实践教学活动,组织师生以脚步丈量山河大地,以专业书写时代风貌。师生团队奔赴海南、内蒙古、广东、广西、浙江、四川、贵州、甘肃、河南、安徽、河北、山东、福建13个省、自治区,在田野间、在基层中、在产业前沿开展沉浸式研学。调研融通马克思主义理论与实践、新闻传播、戏剧与影视、设计、艺术理论与实践、文化产业、出版、创意写作、政策管理等多专业领域,推动课堂知识与社会大实践深度对话,打造具有鲜明中传特色的研究生实践育人新范式。

12组实践教学团队

29位带队教师

136名在读研究生

47天实地调研

深入13省65地

累计行走超8000公里

北京-内蒙古呼和浩特-山东青岛

带队教师:武定宇、于博、冯启乐

研究生:朱文迪、王瑞珠、李珂、王帅崴、马希敏、朱冠臣、付梓航、魏鑫、沈彬、张晨航

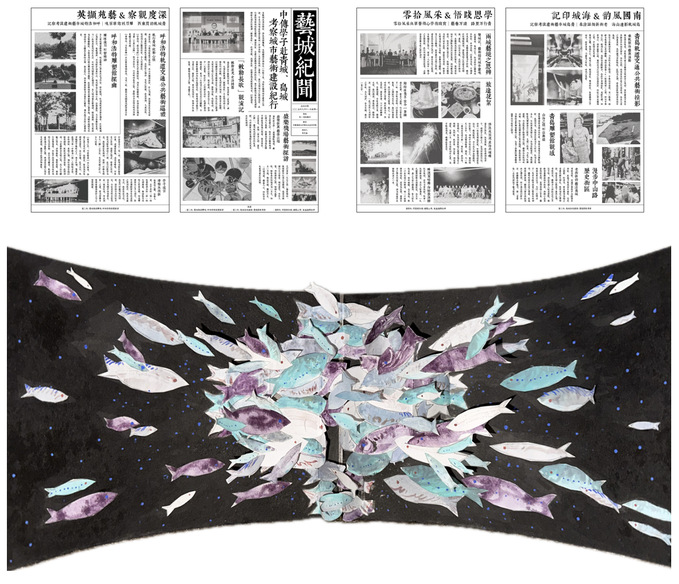

广告与品牌学院依托《公共艺术与体验设计》课程,于2025年8月1日至11日开展“艺术城市建设实践教学”暑期研究生实践活动,引领研究生深入城市肌理,探索艺术赋能空间的创新路径。武定宇、于博等3位教师带领10名博硕士研究生,以“公共艺术在地赋能与体验创新”为核心,构建“理论-田野-创作-成果”四阶教学模式。团队先后赴北京、呼和浩特、青岛等地,深入雕塑艺术馆、在建机场、地铁艺术空间、历史街区等现场,对比草原文明与海洋文化语境下公共艺术的表达逻辑与发展实践。通过实地调研、文化解码与创意碰撞,完成10套高水平设计方案,涵盖大型装置、数字雕塑、民国风视觉系统等多元形态。此次实践打破课堂边界,推动研究生在真实场域中提升综合研判与创意转化能力,更以传媒艺术智慧服务城市人文建设,为新时代艺术设计高层次人才培养提供了可推广的育人范式。

▲团队在北京开展理论研讨与展馆调研

▲ 赴呼和浩特调研

▲ 赴青岛调研

▲ 部分团队作品展示

河北定州

带队教师:艾红红、杜恺健

研究生:张睿、郭佳琦、张静雯、李佳铭、意如贵、邢妍、 赵安琪、张苏雨、郭涵钰、宋禹莹

《新闻学概念、理论与前沿》作为新闻学博士研究生高阶课程,旨在培养兼具理论素养与实践能力的研究者。为打破“书斋式学术”局限,课程团队与乡建溯源研学苑合作,将河北省定州市作为实践基地,依托晏阳初平民教育精神与乡村建设资源,推动学生深入田野,实现学术研究与乡村振兴的双向赋能。2025年8月25日至29日,教学团队先后走访翟城村、晏阳初旧居、农业嘉年华、长安汽车、伊利乳业及定州市融媒体中心等单位,通过座谈、参观、劳动实践与深度访谈,多维度了解历史文化、现代农业、产业发展与基层治理。本次实践形成研学报告、微纪录片、影像展等多项成果,学生理论联系实际能力、问题意识与研究方法均得到显著提升。开放性实践教学不仅实现了教学资源的持续丰富,也为高校服务乡村振兴提供了可复制的实践范式。

▲ 赴晏阳初平民教育历史文化街区调研

▲赴定州农业嘉年华调研

▲赴晏阳初旧居调研

▲赴定州伊利乳业调研

▲赴河北长安汽车调研

▲赴定州融媒体中心等单位调研

内蒙古兴安盟

带队教师:高帅、杨翔宇、张涛

研究生:邵邰北、王瑞涵、李闻达、方子逸、晏康馨、徐子涵、黄琳景、周荣辉、林洋、贾韵聪、张跃川、马士博、许心语、商文笛、王成、蒙莹莹、王子茜、吴苹、柯欣然、陈蕾、龚宇杰、张雨诺、周成、原孟、阿迪斯、杨雨露、张京宁、阳宸雪、王霞、纳佳佳、刘西越、曾雅菲

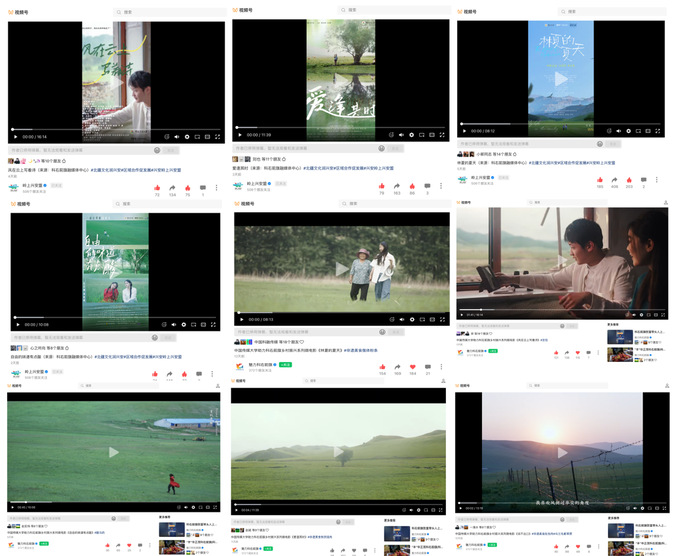

戏剧影视学院实践教学团队将镜头对准乡土,以美食为切口,探索文化传播赋能乡村振兴的深层路径。2025年暑期,实践团队深入内蒙古兴安盟科右前旗,围绕俄体粉条、草原酸马奶等特色饮食,开展沉浸式田野创作。师生走村入户,挖掘食物背后的温情故事与民族记忆,以“美食+人情”的叙事逻辑,完成5部高质量短片,让地方风味升华为承载情感与文化的视觉符号。在德伯斯镇、满族屯乡的烟火气中,学生亲历从田野调研、叙事设计到影像制作的全链条实践,实现从技术应用到文化理解的能力提升。通过校地协同创作,不仅破解乡村传播“有品无牌”的困境,更构建起文化唤醒、专业赋能、产业联动的闭环模式。此次实践让研究生在真实社会场域中锤炼脚力、眼力、脑力与笔力,为高校以专业力量激活乡土文化、服务国家战略提供了创新借鉴。

▲ 五部美食短片

▲ 豆包组--《风在云上写着诗》

▲ 肚包肉组--《说不出口》

▲ 粉条组--《林夏的夏天》

▲ 烧肉组--《爱逢其时》

▲ 酸马奶组--《自由的味道有点酸》

▲ 媒体报道

河南郑州、新郑、洛阳-安徽马鞍山-广东惠州-贵州贵阳

带队教师:刘楠

研究生:袁雅青、姜涛、梁晨阳、刘博文、梁翰颖、唐怡

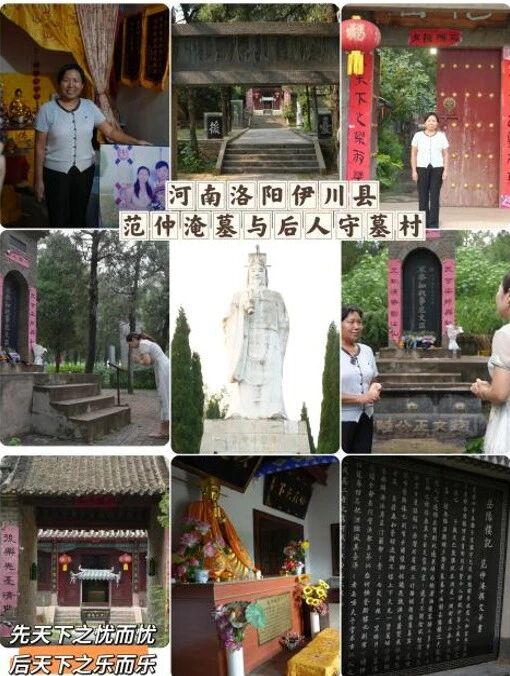

“守护先贤云村联盟” 媒介行动相关调研,作为文化遗产活态传承研究的实践探索,旨在挖掘历史名人IP古村文化价值并破解传承难题。为打破文化遗产保护“重遗存轻活化”的局限,教学团队联合高校、媒体及地方民间力量,以河南、安徽等地10余个先贤守护古村为调研范围,依托历史名人墓葬、诗词文化与村落传承资源,推动多元主体参与文化遗产保护,实现历史文脉延续与乡村文化振兴的双向助力。2025年7月20日至8月15日,调研团队在“守护苏东坡云村”获得农业部奖项的探索基础上,先后走访守护河南郑州刘禹锡墓、洛阳白居易墓、范仲淹墓、安徽当涂李白墓等十多个先贤守护村,形成守护先贤云村联盟。团队通过沉浸式观察、半结构化访谈、新媒体内容创作等方式,多维度掌握历史名人IP古村的资源分布、守护模式及现实困境。本次调研与中国社会科学网,新浪微博历史频道合作,推出“你好 先贤”专题,形成多平台传播内容、文化资源分析报告及活化策略建议等成果,团队文化挖掘能力、媒介运营水平与跨主体协作素养均获提升。这种“多元协同 + 故事化传播”的实践模式,不仅丰富了文化遗产保护的路径资源,也为高校联动社会力量服务乡村文化传承提供了可推广的操作范式。

▲ 赴安徽李白墓园调研

▲ 赴白居易后人村调研

▲ 赴范仲淹墓与后人守墓村调研

广西南宁、钦州—北京平谷

带队教师:仇喜雪、程静薇

研究生:王佳玉、刘佳乐、朱越、邹长君、吴嘉美、刘易易、李阳、董家麟、李旭瑶、沈书毅

《全球媒体产业政策比较》课程将课堂延伸至祖国南疆,引领研究生在壮乡大地感知中国式现代化的澎湃脉动。2025年7月18日至8月7日,师生团队深入广西南宁、灵山及平陆运河建设一线,以“数字赋能,智绘壮乡”为主题,走进农业基地、食品工厂、数字园区与重大工程现场,实地考察无人机巡园、AI分选、冷链直播、MR文旅、数字孪生运河等创新实践,全景式搭建数字技术与产业政策协同赋能乡村振兴的教学逻辑。通过座谈交流、数据采集与案例分析,学生们在百菲乳业的直播间里理解流通变革,在平陆运河的智慧工地中体悟国家工程的战略擘画,将抽象的政策理论转化为对共同富裕、绿色发展与科技自立自强的深切认知。此次实践不仅强化了研究生的宏观视野、实证能力与使命担当,更构建了国家战略、地方实践、学术研究深度融合的育人范式,有效助力培养新时代经管人才。

▲ 赴南宁调研

▲ 赴吴杨食品调研

▲ 赴千年农科调研

▲ 赴荔枝园区调研

▲ 赴大芦村调研

▲ 赴百菲乳业调研

▲ 赴平陆运河调研

▲ 赴平塘村调研

▲ 组织座谈会

▲ 团队合照

甘肃环县

带队教师:王杰文

研究生:王艺臻、姚佳东、陈彦彤、黄苏蕊、孙康杰、陈焓、王姝媛、侯佳明、张浏晗、刘天胤、陈佃汿

《艺术学方法与理论》课程致力于引导研究生掌握多元艺术研究方法,推动理论与田野实践深度融合。2025年7月21日至28日,师生团队赴甘肃庆阳环县,以国家级非物质文化遗产“环县道情皮影戏”为研究对象,开展为期七天的田野调查。通过观摩《沙河救主》演出、访谈非遗传承人与票友、参观皮影博物馆与革命旧址、记录影戏剧本及现场表演,学生综合运用表演理论、深描方法与文化表征分析,深入探讨民间艺术在当代的传承困境与活化路径。本次实践形成丰富的影像记录、口述史料与剧本文本库,有效提升了学生的田野操作能力与理论转化意识,为艺术学教学与非遗保护实践的结合提供了典型范例。

▲ 赴环县民间道情皮影艺术园调研

▲ 赴民俗博物馆调研

▲ 赴红色革命场馆调研

:

:

回到顶部

回到顶部