海南海口、东方

带队教师:魏晓阳、肖锋

研究生:赵新昊、方香、力涛、何伊琪、李金霞、孙泽林、刘畅、黄华秋、马艺桐、彭雅妮、俞延超、苏倩涛

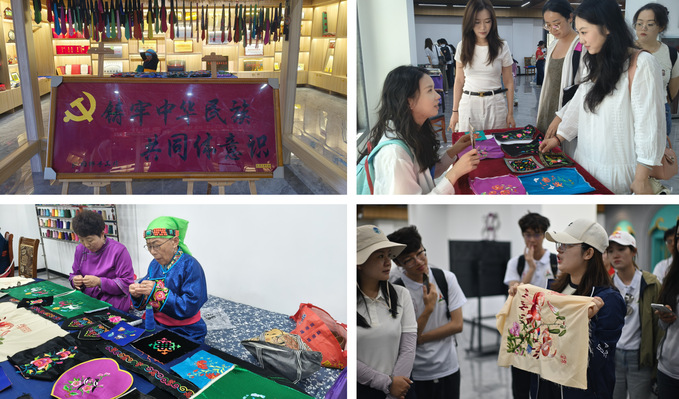

此次“文化产业法规与政策视角下黎锦国际传播实践教学”活动,是对课程教学体系与内容优化的重要探索。活动将课程中关于非物质文化遗产产业传承与保护的理论知识,与海南丰富的黎锦文化产业实践深度融合,引导学生们以文化产业法规政策为舵,深入调研黎锦传承与国际传播现状,分析其中存在的问题并探寻解决方案,以此提升自身分析问题与解决问题的能力。同时,通过传播黎锦文化,教学活动既能增强当代年轻人的文化责任感与使命感,从而助力海南非遗国际传播能力建设,也为学生未来投身文化产业相关工作积累宝贵的实践经验,真正实现课程建设目标与实践教学的有机统一。

▲ 赴东方文化馆调研

▲ 赴白查村调研

▲ 团队合影

福建古田

带队教师:贾静、裴鸣、孙现瑶

研究生:郭苏仪、赵岩、邱三凭、肖李衣佟、刘思怡、田磊、杨惠棋、黄心怡、张子涵、毕钰

《专业创作基础》作为创意写作专硕核心课程,旨在培育兼具文化解读能力与文艺创作功底的复合型人才。为打破 “课堂理论与现场实践脱节”的局限,教学团队联合古田会议纪念馆、龙岩市委党校等单位,将福建古田镇设为实践基地,依托古田会议红色资源与乡村文旅场景,推动学生深度参与调研创作,实现红色文化转化与专业能力培养的双向赋能。2025年8月9日至13日,师生先后走访古田会议会址、才溪乡调查纪念馆、吴地红军小镇等场所,通过史料研读、专家座谈、村民访谈、实地考察,多维度挖掘红色历史脉络、文旅开发现状与乡村振兴实践。本次实践产出三部实景演出剧本、两份文旅策划案及一份深度调研报告,学生历史题材创作能力、田野调查水平与团队协作素养均获显著提升。“红色资源+专业实践”的教学模式,不仅丰富了人文类学科实践资源,也为高校助力红色文化传承与地方发展提供了可推广的实践路径。

▲ 团队在古田车站合影

▲ 赴古田会议旧址调研

▲ 赴古田会议纪念馆调研

▲ 在党校召开座谈会

▲ “星星之火,可以燎原”写作旧址

▲ 在古田镇政府召开会议

▲ 赴竹岭村调研

▲ 赴毛泽东才溪村调查纪念馆调研

▲ 赴临江楼调研

▲ 主席洞

河南郑州

带队教师:吴炜华、李尽沙

研究生:吴义博、任科宇、蒋昕翰、薛寒洁、刘祺、李怡滢、石宇杭、杨芳若、王昭融、高羽翯、卢肖依、赵婧初

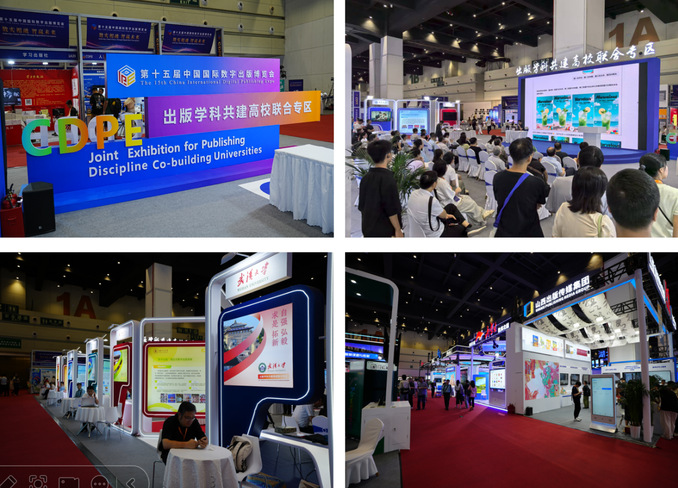

2025年8月28日至31日,电视学院师生团队参加第十五届“数实相融,智赢未来”中国国际数字出版博览会,开展“数字出版与跨文化传播”暑期研究生开放性实践教学活动,构建“理论-实践-成果-总结”闭环。前期筹备阶段,团队访谈13所共建高校,提炼出6大特色方向,并创作完成26块高校风采展板。展会期间,学生一方面研学数字出版前沿成果,另一方面以志愿者身份参与学科建设讲解工作,并与参观展览的中央宣传部领导交流。团队还参加了“数智赋能,共育英才”研讨会,进一步明确了人才培养与技术应对等发展方向。本次活动成果丰硕:联合展区集中呈现“光明影院”等项目与期刊成果,学术研讨凝聚行业共识,学生综合能力显著提升,获央视网、人民网等15家媒体报道。此次实践为数字出版人才培养、学科共建与教学改革提供了重要范本。

▲ 第十五届中国国际数字出版博览会现场

▲ 中传展位

▲ 出版学科专业建设成果集锦

▲ 中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平等参观展览,与师生亲切对话

▲ 游客参观中传展位

四川成都

带队教师:杨红、吴朋波、张洪生、王夏歌

研究生:刘娜娜、刘欣然、刘彦吟、张馨洁、杨青霞、胥迪、毕经纬、王萍舒、魏思亚、所揽月

2025年7月15日至19日,文化产业管理学院赴成都开展“CH-A-I-P文化遗产传播”实践教学,聚焦“非遗+AI”“非遗+IP”前沿课题,深入四川省非遗保护中心、蜀菁馆、东郊记忆等机构,与传承人面对面交流,亲历蜀锦蜀绣AI设计、IP授权运营等真实场景。实践中,学生将学术研究融入技术赋能与文化再生,形成“AI织影,蜀绣焕新”教学案例,纳入课程体系;发起“非遗+未来”共创计划,已联动甘肃非遗中心推动“花儿”传播。

《非物质文化遗产领域人工智能应用指南:非遗传承人教育手册》作为中国非遗保护创新成果,已报送国家部委相关部门。此次教学打通学理与实践、传统与科技、地方与全国的多重边界,既锤炼了研究生的综合能力,也为新时代非遗高质量传播贡献青年智慧。

▲ 参加四川省非遗保护中心调研会议

▲ 赴蜀菁馆、锦华馆调研

▲ 赴东郊记忆调研

内蒙古兴安盟

带队教师:杨洋、赵斌

研究生:张璇、刘昊昱、张诗雨、冯雅婷、陈祺曜、寸苏丹、史昱睿、李丹丹、尹书敏、杜娟

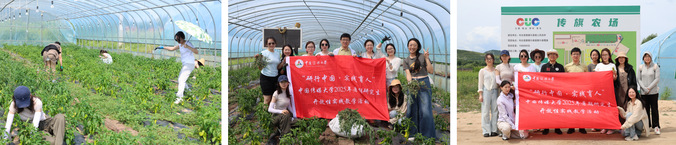

《习近平治国理政专题研究》课程致力于培养具有坚定理想信念和扎实实践能力的新时代青年。为破解理论学习与基层实践脱节的难题,学院携手内蒙古兴安盟科尔沁右翼前旗政府,打造沉浸式实践育人平台。2025年8月,研究生团队深入科右前旗察尔森镇、乌兰毛都苏木等地,走进家禾米业、特门嘎查羊产业基地、萨日朗巾帼合作社及牧民家庭,通过实地调研、劳动体验、干群座谈,全方位感知现代农业发展脉搏、民族文化传承活力与基层治理真实图景。

在草原腹地的行走中,学生们将课堂所学的马克思主义立场观点方法转化为观察社会、分析问题的思想武器,形成多项调研报告与决策建议。“理论引领+一线淬炼”的育人模式,不仅拓展了思政课程的实践边界,更以青年之智助力边疆振兴,探索出高校服务民族地区高质量发展的新路径。

▲ 赴博物馆调研

▲ 调研非遗刺绣

▲ 赴火山酒店调研

▲ 劳动实践

▲ 赴马场调研

▲ 赴美术馆调研

▲ 赴米业调研

▲ 那达慕大会

▲ 赴农创体验中心调研

▲ 入户调研

▲ 组织乡镇调研座谈会

▲ 赴羊肉产业调研

浙江武义

带队教师:吴水平

研究生:钟丁静、梁思佳、王子捷、王韵、王雯熙

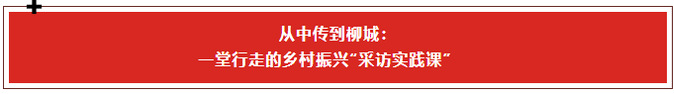

乡村振兴战略进入全面推进阶段,乡村治理在国家治理体系中占据愈发重要的位置。2025年8月25日至30日,新闻学院师生团队赴浙江省武义县柳城镇及周边村落开展为期六天的实地调研。活动以“振兴路上:新闻视角下的乡村治理”为主题,通过田野走访、深度访谈与影像记录,聚焦乡村产业振兴、文化传承与基层治理的实践路径。团队走访了柳城古镇、山下鲍村、延福寺、凤凰山庄茶厂、十里荷花基地、梧鸣谷民宿等多地,与非遗传承人、返乡青年、村干部等深入交流,围绕产业发展、文化赋能、数字治理等专题展开调研。此次调研将新闻采访教学与乡村振兴实践深度融合,学生通过真实场景中的观察与记录,提升选题敏感度与新闻判断力,形成丰富的一手资料与传播成果。活动体现了“行走的课堂”在连接学术研究与社会现实中的价值,为高校服务乡村振兴提供了生动的实践范式。

▲ 赴江下村调研

▲ 赴梧鸣谷调研

▲ 柳城篆刻家为“研行中国·实践育人”实践教学活动刻制印章

中国传媒大学“研行中国·实践育人”2025年暑期研究生开放性实践教学活动,紧密围绕服务国家战略与社会需求,在“行走的课堂”中有效提升了研究生理论联系实际、强化问题意识、创新研究方法的综合能力。

学校持续深化研究生教育综合改革,开展丰富多元的实践教学活动,充分引导研究生体验感悟新时代生动实践与伟大成就,构建并不断完善跨学科、融产教的中传特色研究生实践教学新范式。