(通讯员 刘明君)5月12日,国家自然科学“杰出青年”基金获得者,北京交通大学裴丽教授应信息与通信工程学院邀请走进《广播电视网络技术》本科生课堂,为我校18级通信工程专业无线多媒体广播技术方向、互联网通信方向共67名本科生讲授了主题为“大容量光通信与光电混合集成芯片技术”的课程内容。

此次课程是信息与通信工程学院熔铸一流金课、实施“大师进课堂”的一项重要教学改革举措。活动由课程负责人李彬副教授主持,校党委常委、宣传部长、校长助理杨懿出席并致辞,学院党委书记李增瑞、副书记钟丹丹全程参加了活动。

杨懿校长助理在致辞中表示,课堂教学是培养人才的主渠道,提高课堂教学质量是教学工作的重中之重。我校高度重视本科课程建设和课堂教学工作,进行了很多有益的探索,打造精品课程、落实“教授进课堂”就是其中的重要举措。他指出,无线电专业作为我校开办最早的专业,奠定了今天学校工科发展的重要基础,也是新工科建设的重要支撑。在国家广播电视事业和信息传播事业发展进程中,传输技术至关重要。技术进步的强劲驱动,导致传媒行业生态和形态发生了巨大变化,对人才素质的要求越来越高,也倒逼课程改革和课堂改进。杨懿校长助理对信息与通信工程学院开办“大师进课堂”系列课程表示肯定,勉励同学们重视交叉学科的学习,全面提升综合素养,成为适应信息技术变革时代的优秀人才。

《广播电视网络技术》课程为我校通信工程专业(2019年入选教育部“双万计划”北京市一流建设专业)的专业核心课之一。课程章节主要包括广播电视网络的发展、SDH传输网络、WDM传输技术、OTN光传送网、接入网、5G网络及广电行业应用。裴丽教授讲授的内容主要涉及第4章OTN光传送网中第4节100G和400G OTN的关键技术、第5节智简全光网以及第6章5G网络中物联网传感等相关教学内容。

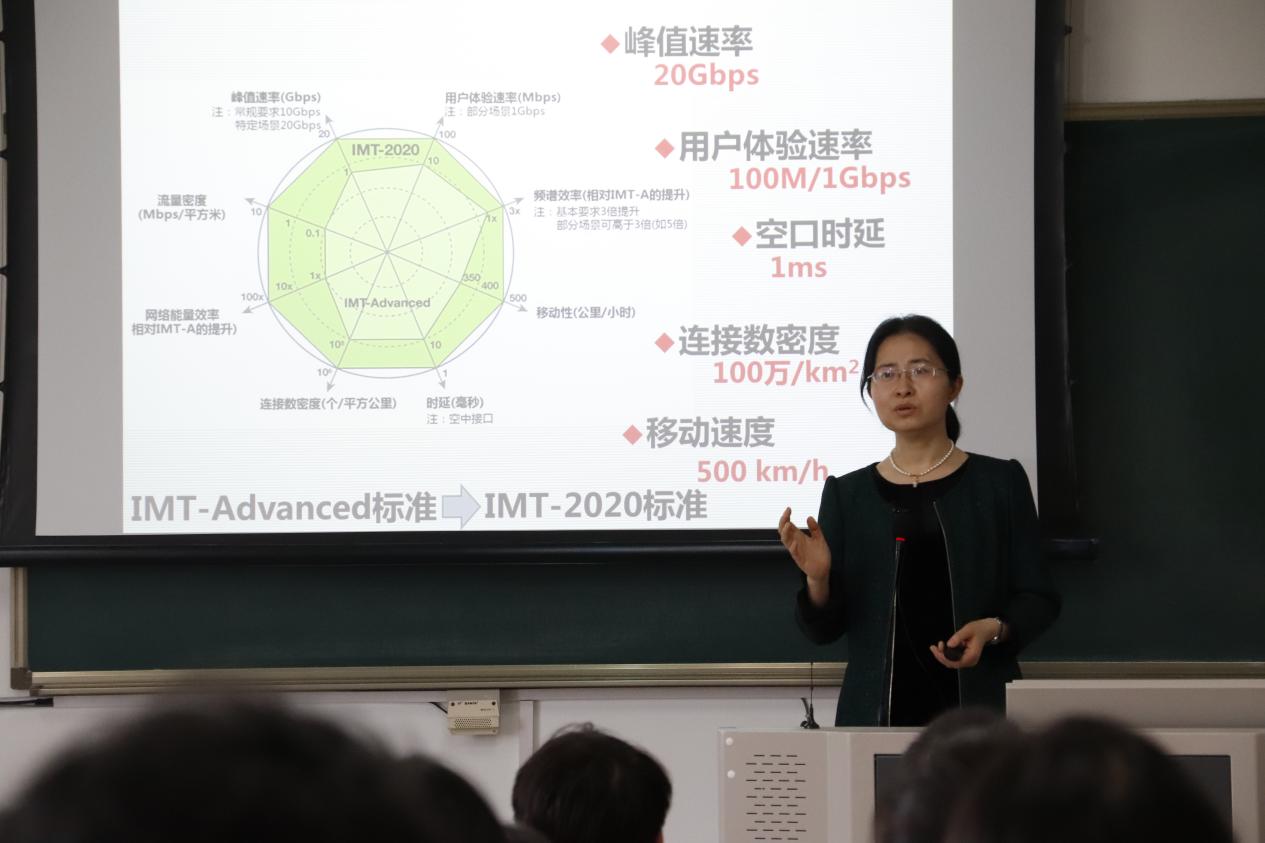

裴丽教授首先介绍了5G的发展与现状,提出5G的承载网络为全光网,而5G的新发展对全光网络提出了更高的要求,从而引出本节课的主要内容:强大的全光网络需要新光纤、新器件、新传感、集成化等关键技术的支撑。讲解过程中,她以自身及团队近年来承担的国家重大科研项目为主线,重构了教学内容,以服务于国家战略的具体科研实例对关键技术的细节进行了深入分析。裴教授对于基础知识和前沿案例的生动讲授激发了同学们的浓厚兴趣,同学们积极举手提问,与裴老师进行了深入交流。

课程最后,李增瑞书记作总结发言,他感谢了裴丽教授带来的精彩课程,并表示邀请一流学者进课堂讲授理论知识,同时结合重大科研案例对教学内容进行系统化的诠释和升华,旨在给同学们打开一扇科研的大门,让学生们站得更高、看得更远。通过分享杰青人才的学习和科研经历,让学生理解科学家精神、社会责任、国家战略,能够激发同学们“专业成才”“科技报国”的责任感和使命感,从而扎实推进课程思政建设。他鼓励同学们艰苦奋斗、克服困难,秉持正确的科学态度,担当起理工科学生的责任,为国家的科技发展做出贡献。

据课程负责人李彬副教授介绍,《广播电视网络技术》课程在2020年度北京高校教书育人“最美课堂”校内选拔赛中,获得首批10个中国传媒大学“最美课堂”之一。课程的课件被评为2020年度北京高校“优质本科教材课件”。2021年5月,该课程被评为校级线下优质课。“大师进课堂”的举措,一方面希望通过一流学者的一流科研案例对课程理论知识进行系统化、形象化的诠释和升华,另一方面也是深挖课程的“思政教育元素”,有机融入中国故事、科学家精神等育人元素,扎实推进课程思政建设。

此次活动引起了学生们的强烈反响,同学们纷纷表示受益匪浅,更加坚定了科技报国的理想信念。2018级通信专业的刘紫馨同学表示,这样一节融合了知识和分享的课程给了同学们一个难能可贵的机会去了解大师的科研方法与科研精神,令自己充分感受到了科研的魅力,并激励着自己不断学习、不断探索、不断深入研究;肖忆葭同学表示,与裴老师的面对面交流,令自己深切感受到,大师之“大”既在于大成就、大眼界,更在于大奉献、大情怀,非常喜欢这样的‘大师进课堂’活动,使自己获得了站在巨人的肩膀上看技术创新、触专业前沿的难得机会,希望这种授课形式能得到推广。

裴丽,北京交通大学教授、博士生导师,长期致力于新型光电子器件及光子集成等研究。入选国家自然科学“杰出青年”基金,教育部“新世纪优秀人才”,詹天佑科技奖等。获北京市教学成果二等奖,合著教材获评北京市精品教材。主持国家“863”重大、国家自然科学基金重大仪器、国家自然科学基金重点、科技部重大专项课题等10余项。发明专利授权数十项, 第一作者和合作者发表论文已被SCI、EI 收录论文200余篇。国际会议邀请报告30余次,并多次担任TPC(Technical Program Committee) 委员和分会主席。

(编辑:阎玺)

回到顶部

回到顶部