(通讯员 战京娟)9月25日,“科普新途・实践领航”2025科学传播交流活动在中国传媒大学学术中心圆满举办。本次活动由北京市科学技术协会、中国传媒大学主办,北京科普发展与研究中心、中国传媒大学科学技术协会、北京科学技术普及创作协会、中国传媒大学媒介音视频教育部重点实验室联合承办。特邀政府、科研机构、媒体及高校领域的专家学者参会,围绕科学传播的理论前沿与实践路径展开深度研讨。

北京市科学技术协会党组成员、副主席苏国民代表北京市科协首先致辞。苏国民在致辞中强调,科学技术普及是国家创新体系的重要组成部分和实现创新发展的基础性工程。在全国首个科普月期间,北京市科协统筹各方资源,实现了科普活动的常态化。与中国传媒大学联合主办的此次交流活动,是探索科学传播新路径、新模式的重要实践。

中国传媒大学科学技术协会主席吕锐教授代表学校致辞。吕锐表示,中国传媒大学依托新闻传播、艺术、信息与通信工程等优势学科,在科学传播领域将持续深耕,打造优质内容创作与传播平台,推动虚拟现实、增强现实等新技术在科普场景中的应用,让公众通过互动体验感受科学魅力。学校将积极推进科普内容研发与传媒技术深度融合,为行业输送更多既懂科学又善传播的专业人才。

活动伊始,中国科学院院士周忠和围绕科学传播与科学精神、科学家精神的内在关系展开深入探讨。他结合自身科研与科普实践,将科学精神凝练为“求真、探索、质疑”,并指出科学家精神涵盖爱国、创新、求实、奉献、协同、育人等方面。随后,以张弥曼院士的质疑与实事求是、袁隆平先生在特殊历史环境下坚持科学真理、周光召先生倡导科学精神与科普“四科”理念等案例,生动诠释了兼具科学精神与科学家精神的典范形象。

随后,多位专家围绕科普各环节分享实践经验与理论思考。中国科普研究所党委书记庞晓东聚焦现代科技馆教育理念指出,新时代科技馆需突破传统展览模式,通过打造沉浸式、互动式教育场景,推动观众从“被动接收”转向“主动探索”,使其成为培育科学思维的核心阵地。

中国科学院物理所研究生部副主任成蒙分析融媒体时代科研机构传播策略时指出,科研机构需借新媒体打破学科壁垒,以通俗趣味形式呈现科研内容、加强公众互动,提升成果传播力与公信力。

凯叔讲故事总编辑王希光从内容创作视角,分享“从讲故事到讲科学”的转型路径。她强调,科普创作需挖掘科学知识中的人文故事与情感线索,以故事为载体化解抽象概念,贴合青少年认知需求。

中国科普研究所科研管理处(科普智库建设处)处长付文婷提出,面向“十五五”时期,科普工作正从知识补课向价值引领转型,从单向传播向全域赋能跃迁。她强调要构建以人民为中心的科普体系,坚持“两翼同等重要”理念,完善“一法一纲一意见”政策法规体系。

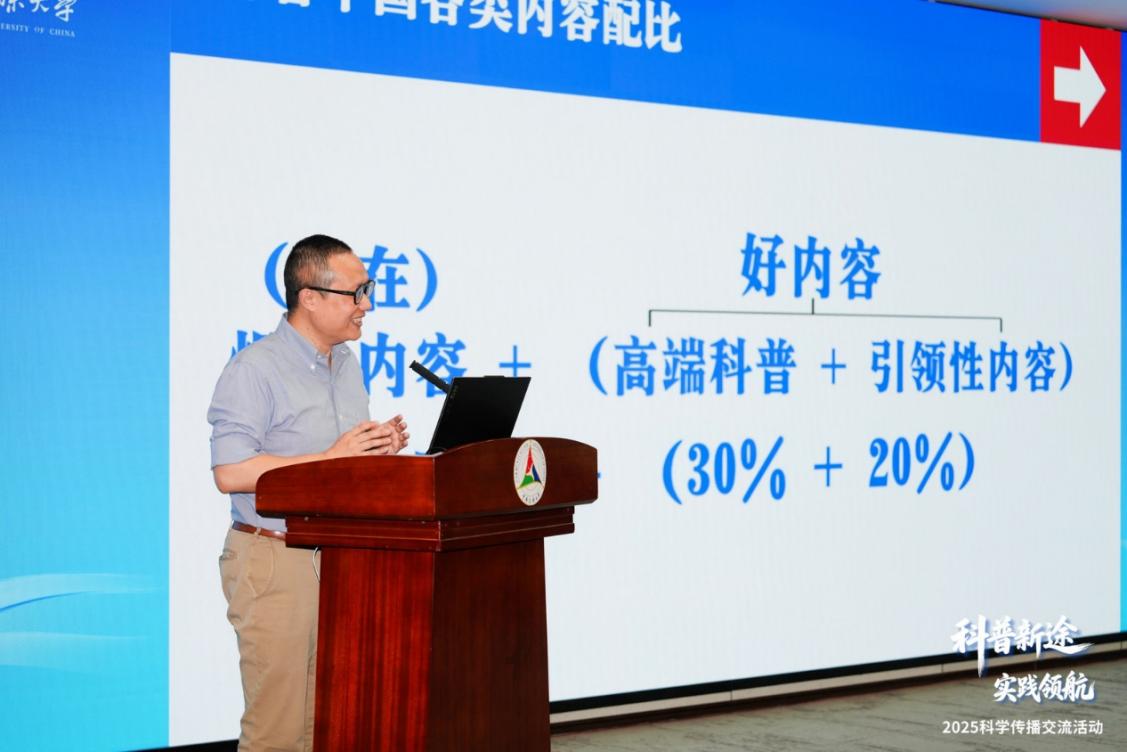

科普中国发展服务中心副主任徐来分享了科普账号运营的实战经验。他指出,“爆款内容”与“好内容”并非完全等同,运营者需在传播效果与社会价值间寻求平衡。

中国科协首席科学传播专家、北京科普作协理事张宇识探讨了科学脱口秀这一创新科普形式。他分享了科学脱口秀的创作方法并指出,科学脱口秀不同于传统讲座或相声,更要注重节奏把控和观众共鸣。

上海混知文化传播有限公司新媒体主编倪佳骅提出了“像设计产品一样做科普”的理念,并分享了混知团队的内容创作流程。他认为,成功的科普内容应兼具“有用”和“好用”的特点,要么满足读者获取实用信息的需求,要么提供娱乐价值。

活动期间,与会代表还参观了中国传媒大学传媒博物馆。在传媒博物馆,代表们系统了解中国传媒行业的发展历程与技术革新。此次参观为科学传播与传媒领域的跨界融合提供了新思路,进一步丰富了活动内涵,为后续跨领域合作奠定基础。

作为一场汇聚多方智慧的交流盛会,本次活动既强化了科普精神内核,又拓展了场馆教育、新媒体传播等领域的实践路径,同时明确了未来科普发展的战略方向。其成果将为新时代科普事业发展注入动力,推动科学传播工作向更深层次、更广领域迈进,为提升全民科学素质、支撑科技创新提供有力支撑。