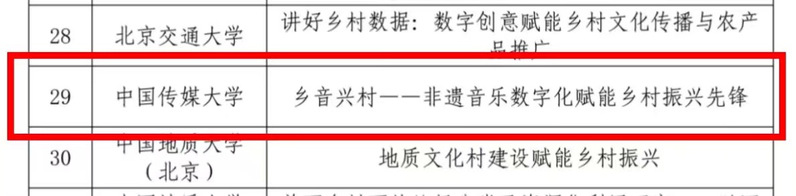

(通讯员:张谦)近日,我校音乐与录音艺术学院师生团队“乡音兴村——非遗音乐数字化赋能乡村振兴先锋”项目成功入选首都高校师生服务“乡村振兴”行动计划。我校师生立足本专业,发挥音乐与录音专业特长,深入贵州省黔东南州锦屏、天柱等各县,为非遗音乐的数字化保护和传承贡献力量。

中国传媒大学充分发挥在学科、专业、人才上的优势,在暑期实践中整合资源,组建师生服务团队走访贵州省黔东南州十余个苗侗民族村寨,实现学校优势与乡村地方资源之间的深度对接。

强调文化赋能,推进数字乡村建设。我校师生团队面对北侗歌腔体系匮乏数字化整理和保存的现状,寻访当地最优秀的歌手和传承人,运用录音技术对当地民歌开展抢救性收录与采集工作。努力梳理并建立地方乡村音乐文化数字档案,并计划将该档案完善后回馈当地的文化发展。我校团队在发挥“产教研”融合优势的同时,在对乡村优秀文化资源进行保护传承的基础上创造性转化、创新性发展。团队致力于数字文化内容的创作与发行,对成果进行全面梳理后,计划由知名音乐企业摩登天空出版实体唱片,形成推动乡村振兴的合力,促进中华文化数字化成果全民共享。

立足传媒优势,打造乡村文化地标。我校师生团队洞察当地文化资源优势,挖掘乡村传统文化的“富矿”,立足音乐学的学科优势,发挥录音的技术专长,对锦屏县当地非遗项目“瑶白摆古节”声音景观进行记录,摄制音乐影像志《节日声境:2021瑶白摆古节全记录》,该片获2020-2021年度影视作品推优活动暨第十一届“学院奖”等奖项,并入围第二届华语音乐影像志展映复评。在媒体宣传上,影像志及文字作品获声音中国、腾讯网、华音网等多方报道。

新型人才培养,守护乡村非遗土壤。我校师生团队在瑶白村了解到当前面临侗戏记谱问题后,立即组建帮扶小分队,组织团队成员协助当地完成对瑶白村几近失传的侗戏唱腔记谱工作,并被当地录入本地地方志《摆古志》中。侗戏于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录,我校师生参与到乡村传统文化保护过程中,充分发挥专业特长为村民解难题、办实事,努力做好服务村民的知“音”人。

锚定“双碳”目标,响应政策战略“组合拳”。为服务国家“双碳”战略,团队将贵州乡村农业地区特有的农业声音景观“稻鱼鸭”生态系统,用VR、沉浸声等融合媒体技术收录并呈现于北京草莓音乐节“生命颂歌”展区,展现当地人如何通过传统音乐表达气候变化、气候灾害并实现音乐疗愈的作用,传达保护自然及重视气候变化这一理念,呼吁更多人关注并帮助当地居民提高应对气候变化的风险能力。该活动被环球网、人民网等主流媒体报道。

(编辑:陈艺文)

:

:

回到顶部

回到顶部