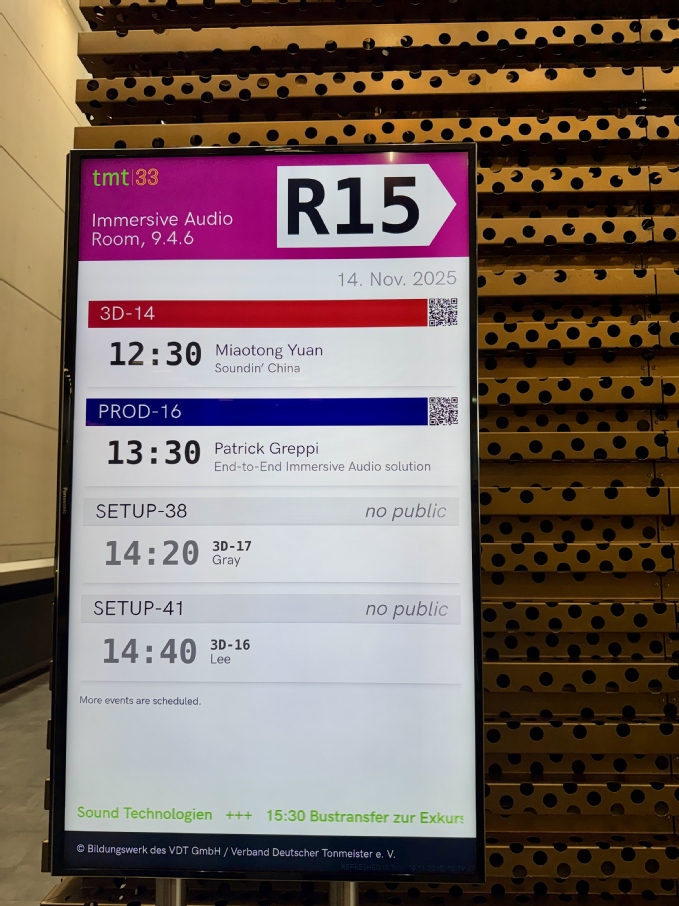

(通讯员 黄子轩 高尚 高楚涵)11月12日至15日,德国录音师协会第33届双年会在杜塞尔多夫会议中心隆重举行。中国传媒大学音乐与录音艺术学院袁邈桐教授成功组织了第二届“中国之音”专场分论坛,带领由本科生至硕士生组成的研究梯队,通过高水平论文发表与3D音频作品专场研讨会,向世界展示了中国传媒大学音频技术的创新实力与国际化专业建设成果。

德国录音师协会作为欧洲音频行业的权威专业组织,其双年会(Tonmeistertagung)自1949年首届大会以来,始终引领全球专业音频行业的创新发展。该双年大会是我校和欧洲兄弟院校持续关注的专业国际顶会,往届中国师生投稿入选率极低,2023年,袁邈桐教授开辟了中国之音专场的分论坛平台,为我国的师生打开了国际会议的大门。在第一届中国之音专场中,本校青年教师刘韧、本科生吴旭诚、研究生周诗桦的作品得到了专场展示和讨论;2025年的第二届中国之音专场分论坛还吸引到了中央音乐学院、上海音乐学院、浙江音乐学院师生的积极投稿和参与。本届会议汇聚了全球音频领域的顶尖学者与从业者,中国传媒大学师生团队的表现尤为突出。在第二届“中国之音”专场分论坛中,袁邈桐教授带领音乐与录音艺术学院学生梯队展示了多项创新成果。

本科生高楚涵、研究生高尚、罗炼羽的作品在3D工作坊中进行了研讨展示,凭借虚实结合的混音设计成为论坛焦点。

本科生张瑾睿、研究生高尚、黄子轩的论文在会议中发表并完成分发,呈现了中国声音研究领域的新视角。

教育部“双一流”建设方案明确提出,要“推动学科交叉融合,提升国际竞争力”。中国传媒大学录音专业以此次国际顶会为窗口,将政策导向转化为实践成果。

“从本科生到硕士生,我们构建了‘创新-实践-应用’的完整培养链条。”袁邈桐教授表示,此次成果不仅体现了中国传媒大学音乐与录音艺术学院的“双一流”学科的培养质量,更体现了中国声音科学与艺术从“跟跑”到“并跑”的跨越式发展。“我们不仅要做好技术呈现,更要讲好中国故事。”在“双一流”与国际化战略的双重驱动下,中传师生以声音为媒介,向世界传递了中国创新的温度与力量。未来,这支“中国之音”团队将继续深耕音频技术,让世界聆听中国声音的澎湃浪潮。

:

:

回到顶部

回到顶部