11月24日上午,由中国传媒大学与中国国家画院联合主办、全国多所高校与科研机构共同协办的“众行致远——首届中国画博士生作品展暨创作研讨会”在中国传媒大学中国画研究院创研基地·八荒锦绣美术馆盛大开幕。本次展览是首次在全国范围内以中国画博士研究生为主体的作品展,自征稿以来,受到全国各创研单位博士生的热烈响应,累计征集到来自全国各美术与书法博士学位授予单位的投稿作品747余件。经过严格遴选,最终评定318件佳作入围展出。展览聚焦博士群体的创作探索,系统呈现中国画博士生培养的实践成果,展现出中国画在当代语境下的多元发展路径,通过构建高层次交流平台,凝聚学术力量,推动中国画向更深层次发展,焕发中华优秀传统文化的时代生机。

出席本次活动的有第十四届全国政协常委、教育部原副部长孙尧,教育部体育卫生与艺术教育司一级巡视员郝风林,北京市石景山区委副书记、区政府党组书记、区长万隆,中国传媒大学党委书记廖祥忠,中国国家画院院长刘万鸣,中国国家画院副院长徐涟,中国传媒大学中国画研究院院长卢禹舜,副院长田黎明、贾广健,中国美术家协会副主席李翔,中国艺术研究院副院长徐福山,中华慈善总会名誉副会长白海宁,北京重型电机厂有限责任公司党委书记、董事长张岩松,中国人民大学教授陈传席,中央美术学院教授张立辰,以及地方政府负责人,全国重点高校、艺术创研机构及艺术界、企业界嘉宾代表。中国传媒大学中国画博士班导师、研究员赵卫、于文江、范扬、马书林、李洋、纪连彬、陈孟昕、牛克诚、张捷、方向、唐辉、姚大伍、曹俊、刘明波、常朝晖、王德芳、李宽、陆学东、廖勤、邢少臣、李乃宙、刘罡、杨东平、刘钻、姚瑞江、王跃奎、贾荣志等,研究生院、戏剧影视学院等相关部门负责同志、教师代表,包括中国画博士班学生在内的182名全国参展博士生代表参加活动。

孙尧对展览成果给予高度肯定。他指出,此次展出的博士生作品水平精湛、质量出众,集中展现了当代中国画高端人才培养的丰硕成果,实现了以创作实践检验育人成效的预期目标,令人倍感振奋。面向中国画的未来传承与发展,他向博士生提出三点期望:第一,胸怀崇高使命,勇担时代文化重任。中国画作为中华艺术的瑰宝,具有独特的审美体系与深厚的文化底蕴,其传承与创新的历史使命落在青年一代肩上。学子们要涵养深厚的家国情怀,将个人艺术追求融入国家与民族发展进程中,具备与国际一流艺术家对话的视野与能力。第二,积极拥抱科技变革,善用人工智能赋能艺术创作。在人工智能时代,不应回避技术发展,而应主动将其转化为艺术创作的全方位助手与能力放大器。中国画的未来发展必然与人工智能深度融合,博士生除夯实专业基本功外,还应注重培养人工智能素养,丰富创作方法论与表现形式。第三,坚持深入生活,博采众长以厚植创作底蕴。艺术创作离不开对现实生活的深刻体察,要“行万里路,读万卷书”,应着力创新培养机制,积极引入名家交流,有效拓展学生的艺术视野与创作格局。此外,必须加强对历史的正确认知,积淀广博的知识结构与深厚的文化修养,方能创作出经得起时代检验的精品力作。孙尧鼓励学子对作品精益求精,力求以更多铭刻时代印记、传承民族精神的精品力作,铸就无愧于时代的美术高峰。

廖祥忠对本次展览的作品质量给予高度评价。他表示,中国传媒大学自创设中国画博士班以来,学校始终围绕“培养什么人、怎样培养人”这一根本问题,坚持立德树人,致力于培养兼具家国情怀、理论素养与创作实践能力的高层次艺术人才。在教育部的大力支持下,在各位博导专家的无私奉献与悉心指导下,培养模式已取得显著成效,博士生作品连续入选全国美展、全国青年美展等重要展览,“中国画博士班师生作品展”已形成品牌影响力,构建起覆盖多地的传播与教育网络。特别是在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年美术作品展等重大主题创作中,博士生们以高质量的集体创作展现了深厚的家国情怀与专业素养,充分验证了当前培养路径的正确性。面向未来,廖祥忠强调将重点推进三项任务:一是构建中国特色艺术专业博士培养体系,破解艺术人才培养中理论与实践脱节的难题;二是承担建立中国自主艺术知识体系的历史使命,推进教育部重大专项,构建基于传统、面向未来的美术学知识体系;三是深入探索人工智能时代的艺术传承与创新路径,提升中国画国际传播能力。他表示,学校将深化与中国国家画院等机构的合作,汇聚全国优质艺术资源,将中国画博士生作品展打造为常态化年度艺术大展,持续提升规模与影响力,使其成为引领中国画发展的国家级平台。他勉励师生坚定文化自信,肩负起传承发展中华优秀传统文化的时代使命,以更多精品力作为中国美术事业繁荣发展作出应有贡献。

刘万鸣表示,本次展览是中国传媒大学与中国国家画院深度协同育人的标志性成果。双方整合高校学术资源与专业画院创作优势,打造集人才培养、艺术实践与学术交流于一体的创新平台,有力推动了中国画领域“产学研用”融合探索。本次展出的318件博士生作品,既是青年学子对“笔墨当随时代”的思考答卷,更是两校践行“为党育人、为国育才”使命的生动体现。博士生群体兼具理论素养与创作能力,在传统文脉中溯源,在时代生活中汲取力量,已成为中国画传承与创新的重要后备军。“众行致远”不仅是主题,更是共识:唯有高校夯实根基、画院引领创作、院校协同联动、代际接力共进,方能赓续文脉、激发活力。未来应依托联合平台,鼓励青年扎根传统、敢为人先,以笔墨讲好中国故事,彰显中国气派。期待中国国家画院与中国传媒大学的合作持续深化,为新时代培养更多有理想、有本领、有担当的中国画高层次人才。

卢禹舜表示,此次展览具有三大开创性意义:一是首次在全国范围内系统呈现各阶段中国画博士生的创作成果;二是首次汇聚众多博士学位授予单位,形成协同育人合力;三是首次构建“展、研、创、传”四位一体的高端人才培养生态体系,推动学科建设与可持续发展。此次活动不仅是中国画学科发展的里程碑,更是检视博士生教育现状、探索未来路径的重要窗口。他勉励青年博士生坚守艺术初心,扎根传统、勇于创新,勇担文化使命,成长为新时代中国画传承与发展的中坚力量,让中华优秀传统文化在新时代焕发璀璨光彩。

李翔指出,本次展览既是一次高水平的艺术呈现,更是中国画高端人才培养进入新阶段的重要标志。围绕中国画博士生的培养路径,他提出三个核心方向:第一,夯实专业基础是艺术创作的根本。他强调扎实的造型能力、色彩修养与笔墨功力是承载艺术思想与理论深度的基础,缺乏这些基础将难以实现创作层面的突破。第二,倡导在深厚学养基础上形成个人艺术语言。他鼓励博士生将学术修养与艺术实践相融合,通过理论与技艺的有机统一,提升作品的格调与内涵。第三,重视艺术个性的培育与表达。他指出应当鼓励学生在创作中形成具有辨识度的个人风格,对形式探索与技法创新给予充分重视,以此推动中国画艺术的多元发展。

徐福山指出,博士生教育不仅是学历教育的最高层次,更是涵养文化底蕴、提升学术境界、锻造学者型创作人才的关键阶段。他强调,中国画深深植根于中华优秀传统文化,与哲学、文学等人文领域紧密相连,自古就有“诗画一律”“成教化、助人伦”的优良传统。他谈到,新时代的中国画博士生应当具备“四重素养”——深厚的理论修养、精湛的专业技艺、广博的文化底蕴和自觉的传承意识,既要扎实掌握传统笔墨语言,更要坚定文化自信,将学术素养转化为创作实践的持续动力。唯有扎根文化传统、把握时代脉搏,才能真正践行“以文弘业、以文培元,以文立心、以文铸魂”的使命担当。

田黎明表示,自中国画研究院成立以来,在众多中国画博士生导师的共同努力下,已构建起一套理论实践并重的完整教学体系。该体系推动博士生实现从学术研究到学术自觉的深化,形成了集教学、研究、创作与展览于一体的综合育人模式,致力于培养学者型、研究型与创造型兼备的中国画人才。他表示,本次展览正是这一教育理念的生动体现,集中展现了青年学子追求精品创作的艺术担当。参展作品不仅反映出扎实的学术素养,更彰显了尊师重道、攻坚克难与勇于探索的精神品格。

贾广健回顾了中国画博士生教育的发展历程。他指出,近年来,中国画高层次人才培养“重理论、轻实践”问题一度显现,随着教育部推动专业学位博士培养政策落地,这一局面正迎来转机。在此背景下,中国传媒大学依托其跨学科优势,创建中国画研究院,构建起“理论+创作+思政+社会服务”融合的新型博士培养模式,这一举措恰逢其时、意义深远。与中国国家画院强强联合,一方面汇聚全国顶尖导师资源,形成高水平师资集群;另一方面通过主题性创作将立德树人与艺术实践紧密结合,使博士生在真实创作中锤炼技艺、涵养家国情怀,实现“大思政课”的生动落地。

廖祥忠、刘万鸣、卢禹舜共同为中国传媒大学中国画研究院创研基地揭牌

廖祥忠、刘万鸣、卢禹舜、徐福山、万隆、李翔、张岩松、柴剑平、陈传席、张立辰共同启动开幕

开幕式由中国传媒大学党委常委、副校长柴剑平主持。

首都师范大学王茅俨与中国传媒大学朴龙玺作为参展博士生代表发言。

在下午举行的创作研讨会上,23位参展博士生代表围绕“中国画当代创作实践的艺术路径与青年经验”这一主题进行分享。

与会嘉宾参观美术作品展

本次展览作为中国画高层次人才培养的重要里程碑,系统梳理了近年来的博士生培养成果,通过联合全国高校、美术院校与科研机构,构建了跨院校、跨地域、跨方向的学术交流共同体。展览不仅体现了博士生群体的创作实力与探索精神,也展现了中国自主艺术知识体系的青年力量,持续推动中国画向更深层次、更广维度发展,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展注入了新活力。

部分现场照片

展览信息

展览时间:2025年11月24日至12月15日

展览地点:中国传媒大学中国画研究院创研基地·八荒锦绣美术馆、重美术馆(北京市石景山区吴家村路57号华诚博远设计产业园)

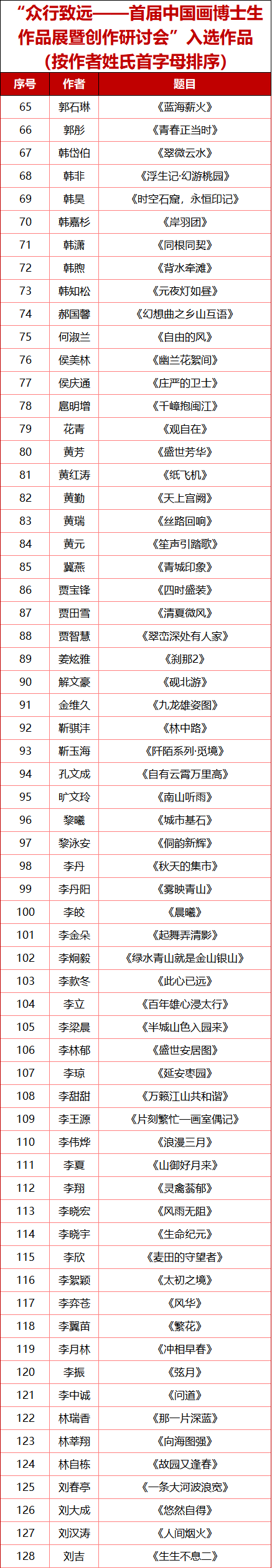

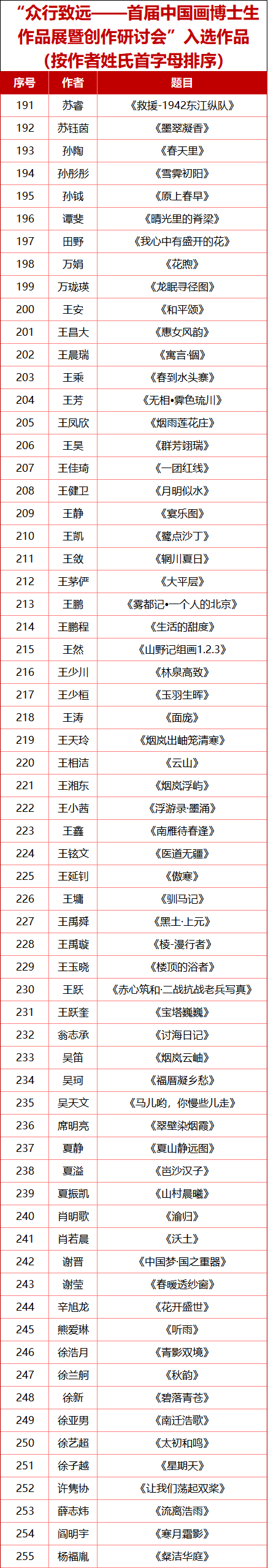

本次入选作品列表

:

:

回到顶部

回到顶部